孔融,字仲达,汉朝末年蜀郡成都人,乃三国时期蜀汉著名的文学家、政治家。其一生文风雅致,为后人传颂。然而在政治斗争中,孔融因主持修《神荼曼倩赋》而引起董卓的不满,最终导致了他短暂而悲惨的一生。在谈及孔融的生命轨迹及结局时,令人唏嘘不已。

渔阳散人2020.9.25

卷首语:读者诸君,在您的周围,有孔融这样的人吗?有誰有孔融这样的遭遇吗?愿拙文对您有所启发。

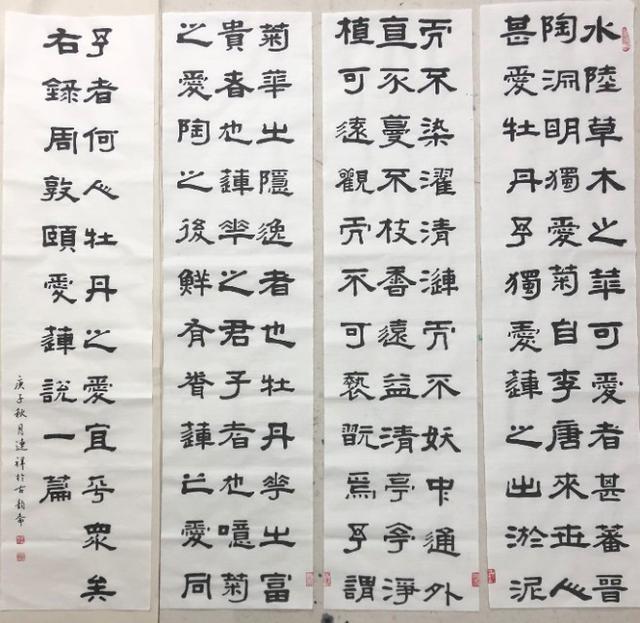

(笔者习作,隶书周敦颐《爱莲说》一幅)

三国时期,有个名气很大的人,孔融。据上海辞书出版社的《辞海》介绍:孔融(153——208)汉末文学家,字文举,鲁国鲁县(今山东曲阜)人。曾任北海相,时称孔北海。又任少府,大中大夫等职。为人恃才傲物,且负气,言论往往与传统观念相悖。所作散文,锋利简洁,多讥嘲之辞。又能诗,为“建安七子”之一。后因触怒曹操被杀。

这个介绍,显然过于简单。

不过,这,关系不大。如果您想系统地了解孔融,此人《后汉书》有传,材料丰富,记叙详实,经过近两千年时光的淘冶,尽可做为依据。

同时,他有些事,流传很广,社会认知度也是很高的。

一是《三字经》里面的“融四岁,能让梨”。

《三字经》作为旧时的蒙学课本,相传为宋王应麟(一说为区适子)著,明清学者陆续补充。一九二八年章炳麟重订,为三言韵语。

“融四岁,能让梨”说的是孔融四岁的时候,有一天,有人给他老爸送了一篓子梨。他老爸对身边的孔融说,去拿个梨吃吧!正好他哥孔褒也在。孔融拿了个大梨給哥哥,自己拿了个小的。他老爸问:“你为什么吃小的,把大梨给哥哥呀?”孔融说:“父亲教我读的《三字经》里有'父子恩,夫妇从;兄则友,弟则恭'。我是弟弟,吃梨,应该给哥哥吃大的,我吃小的。”

六年以后,按照《后汉书》的记载是:“年十岁,随父诣京师。时河南尹李膺……”接着讲述了孔融这孩子跟李膺这位高官,以及大中大夫陈炜之间发生的一件趣事。

怎么说李膺是高官呢?东汉的首都是洛阳,李膺这个河南尹实际是洛阳尹,也就是京师的最高负责人。官儿不小吧?这人对自己要求很严,轻易不跟人打交道。李府的门,很难进。《孔融传》的原话是:“李膺以简重自居,不妄接士宾客勅外(笔者注:此处疑少字),非当世名人及通家,皆不得(笔者注:疑少'入'字)。

孔融听说这些情况后,就想去看看李膺。到了李府,他跟门房说:“我是李君通家子弟。”

门房报进去了,李膺说:“请。”

孔融进来了。李不认识他呀!但,看这小童,仪表不俗,举止不凡,也就以礼相待。

他说:“请问高朋,莫非我们祖上是旧交吗?”

孔融说:“然也。先君孔子,与君先人李老君同德比翼而相师友,则融与君累世通家也。”

在座诸人,都感到此子不俗。

正好这时大中大夫陈炜来了。人们对他说,这小孩真了不起,太聪明了!

陈说:“小时聪明,大了未必聪明。”

融接过话头:“按大人所说,你老人家小时候肯定聪明!”

把李膺等人逗得哈哈大笑。

这件事流传之广 绝不亚于“融四岁,能让梨”;可是,谁也没想到,一语成谶!待我们读到孔融被杀,想到他同曹操之间的矛盾、斗争,联系到孔融在李膺府上对陈炜的调侃,难免会想,假若李膺知道孔融的结局,当时肯定笑不出来。他会不会斥责孔融呢?比方“黄口小儿,嘴上无德” 之类……

这,已经成了永久之谜了。

(笔者硬笔行书手稿1)

又一个六年以后,也就是孔融十六岁这一年,发生了孔褒、孔融兄弟争着去死的事情。这事儿,虽然史有明书,但是,知道的人并不多。

孔褒有个朋友叫张俭(115——198),东汉山阳高平(今山东邹县西南)人。初为山阳东部督邮,严劾宦官侯览及其家属的罪恶,为太学生所敬仰。建宁二年(169年),党錮之祸再起,张俭避祸逃亡,所经之处,重其名行,皆愿为隐匿,虽破家灭族亦所不顾。

要说这位张俭名气有多大,从他逃亡之日算起,一千七百二十九年之后,英勇就义的戊戌六君子之一的谭嗣同,还写过“望门投止思张俭”的诗,就可想而知那名望之“高大上” 了。

话说这张俭来投孔褒,偏偏孔褒不在。他看着孔融这个十六岁的半大小子,就没说找孔褒有什么事。虽说张俭已经五十多岁了,但,孔融是谁呀?《后汉书•孔融传》不说他“幼有异才” 吗?人家从张俭身上、脸上、眼神上,看出问题来了。他对张俭说,我哥不在家,还有我呢!住下吧,您那!

俗语云:世上没有不透风的墙,雪泥鸿爪,蛛丝马迹……

孔融收留张俭这事漏馅了!

张俭脱险了。因为他早走了。

孔氏兄弟被官府抓走了。因为孔融本来就在家,孔褒也回来了。

面对官府的审讯,这就有了兄弟争着去死的事情。

孔融说:“保纳舍藏者,融也,当坐之。”

孔褒说:“彼来投我,非弟之罪,请甘之罪。”

事实上,还牵涉到孔母,所以《后汉书•孔融传》说的是“一门争死” 。

结果是,孔褒服罪。“融由是显名”。

这个“名”,到了什么程度呢?看看何进对孔融态度的转变,就可以知道了。

我们还是看看《后汉书》。

《后汉书》记载,孔融把何进得罪了。何进何许人也?国舅爷、河南尹,位高权重,跺跺脚,你们家那房子,不倒,也得晃三晃!得罪他,你不撞枪口上了吗?果然,何进要派剑客追杀孔融。糟了吧!

这时,有客言于进曰:“孔文举有重名,将军若造怨此人,则四方之士皆引领而去矣。莫如因而礼之,可以示广于天下。” 进然之,既拜而辟融举高第。

还有,刘备的态度也大可说明问题。孔融为北海相时,有一次,派人请刘备去救陶谦。这位中山靖王之后、景帝玄孙、刘备刘皇叔,激动得不可自已。他问孔融派来的太史慈:“孔文举先生知道世间还有一个刘玄德吗?”

看,孔融名重天下,不是假的吧?

至此,孔融已经开始了他同曹操之间,那力量相差悬殊的对立和斗争。

笔者之所以将孔融“举高第” 至退居闲职一笔带过,是想把孔融和曹操之间的纠葛介绍清楚一点,以便读者诸君弄清孔融那杀身之祸的由来。

孔融看不起曹操,有他的理由;而且,从他那个角度看,理由,充分得很!

我孔融是孔子的二十世孙,你曹操是谁的后代?你爹是中常侍曹騰之养子,你等于是宦官的后人。跟我比?你也配!

我孔融是汉臣,皇封的北海相、青州刺史、大中大夫……你曹操是汉贼。你那官是怎么来的,你自己清楚。跟我比,你算哪棵葱?

我孔融家学渊源,“建安七子” 之首,文坛领袖,你曹操读过几册书,作过几首诗?跟我比,你什么玩意儿?

……

在对曹操的分析、判断上,孔融根本就是一开始就错了!

如果说,孔讲曹的家庭出身讲对了;可他以此判断曹操能不能成就一番事业,那就错了!

说曹操是“汉贼”有没有根据?孔融那个时代没有,现在有。依据就是罗贯中的《三国演义》和舞台上的旧戏。

众所周知,小说和历史是不一样的。史书《三国志》和小说《三国演义》根本就是两回事儿!

《三国演义》是把曹操当作奸臣来描写的;而《三国志》是把曹操当作正面人物来叙述的,而且认为曹操是天下大乱时期出现的“非常之人”,“超世之杰”。

(笔者硬笔行书手稿2)

对《三国志》这部史书,毛主席多次阅读、评点。他认为,曹操是我国文学史上的著名诗人,更是战功卓著的军事家、政治家。他结束了东汉末年豪族混战的局面,“改革了东汉的许多恶政”,“统一北方,创立魏国”,为后来的全国统一奠定了基础。

孔融呢?孔融是知识分子,而且是大知识分子:家学渊源,不假;“建安七子”之首 ,不假;名气大,有一定的号召力,任闲职时仍然是“座上客常满,樽中酒不空”,同样不假!问题是,他在政治上太不成熟。不成熟的集中表现 ,就是总跟曹操斗。

从曹操下定决心讨伐袁绍起,孔融就与曹操意见相左,动不动就给曹操添乱。

政治上 ,曹操“挟天子以令诸侯,”孔融则动不动就上表,私下里同被控制的献帝来往频繁——把自己的一切都展现给对方……跟曹操斗?不是犯傻么!

军事上,曹操可以睥睨群雄。四世三公的袁绍、袁术,皇室宗亲的刘璋、刘表,据天险之利的孙权父子兄弟,想起曹操,谁能睡得好觉?京剧《借东风》里诸葛亮的唱词都有“曹孟德占天时兵多将广”……孔融跟曹操斗,不是老鼠舔猫鼻子——找S么?

不讲武,讲文。孔融是“建安七子”之一,不假。可曹操父子才是建安文学的实际领导者!真实的孔融,是在“名满天下”那个虚“名”的光环之下,晕晕乎乎的一位糊涂文人而已!

《后汉书》里有祢衡和他的一段对话:“衡谓融曰:'仲尼不死。'融答曰:'颜回复生。'读者诸君请看,他哪里是孔子的二十世孙,面对吹捧他的祢衡,直接承认:他就是他的先祖孔子了。哪还知道天多高、地多厚哇?

各位还记得前文提到的“小时聪明,长大未必聪明”的话头吗?看来,那时,孔融讥笑陈炜,错了!陈说孔融“小时聪明,大了未必聪明”,还真说对了。

所以,孔融对曹操,时不时地捣乱,真是活够了。

他煽动祢衡“击鼓骂曹”,弄得曹操很跌份儿。曹操打下冀州,把袁绍的儿媳甄氏给了曹丕。孔融写信给曹操,说“武王伐纣,把妲己赐给了周公。”如果曹操不吭声,后边也就没啥事儿了。偏偏曹操要问个究竟:“典从何出?”孔融很得意:“以今度之,想当然尔。”曹操气得呀,鼻子都歪了!

古人云:无巧不成书。

正好,有人举报孔融。

曹操解气了:“抓起来,快!”

原来,有个与孔融有私怨的人,指使另一人诬告孔融,说他在北海相任内,毁谤朝廷,图谋不轨;还加上一条,对父母大不敬。

好!这下子把曹操乐坏了。对朝廷,他不忠;对父母,他不孝。够了。大逆不道,杀!

孔融尸横街头,妻子无一幸免。

亲爱的读者,从孔融的经历中,从他的遭遇中,您,看出了什么?又想到了什么呢?